疼痛调节

第2级:背角[|]

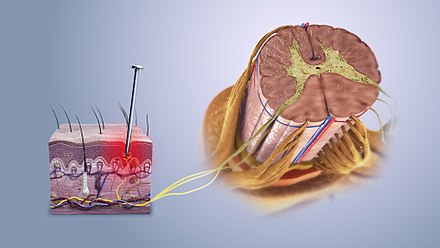

第2级疼痛调节是指脊髓背角发生的事件。步态控制理论GCT在1965年由Ronald Melzack和Patrick Wall首次提出,该理论解释了疼痛的传递和调节依赖于大(a -β-淀粉样蛋白)和小(c fibers)感觉纤维。在内稳态条件下,步态是封闭的,没有疼痛信号被传递(抑制性间神经元I阻断了传递疼痛信号并将其连接到大脑的投射神经元)。

当小的痛觉感受器纤维受到有害刺激的刺激时,动作电位信号被传递,动作电位信号反过来抑制抑制性间神经元(I),投射神经元被激活,门被打开,疼痛信号被传输到大脑。当动作电位通过一阶神经元传递时它会激活囊泡释放P物质它传播疼痛信号的传输。

如果大的感觉纤维(a -β-淀粉样蛋白)被深触激活,例如,传输的信号激活抑制间神经元,它阻断了投射神经元,门是关闭的,没有疼痛[3].疼痛信号在背角的中断影响

脊髓水平的调节产生局部镇痛效应,并从下行通路接受另一种控制,引起疼痛的弥漫性抑制。第3层:快速神经元下降通路和内源性[|]

四级:皮质[|]

有害的刺激通过神经传导到大脑皮层[5].

吻侧粒状岛叶皮层也影响下降抑制通路,并负责疼痛的学习和记忆。有研究表明,室旁下丘脑核发送催产素能投射,支持GABA神经传递并激活脊髓降甲肾上腺素能机制[8].

疼痛调节的物理治疗干预。[|]

Arribas-Romano A等人2020年发表的一项系统综述表明,物理治疗方式可以通过减少时间总和、增加条理性疼痛调节和中枢敏化的轻微改善,提醒慢性肌肉骨骼疼痛CMP的疼痛感知,手动治疗和[9].多种技术的结合显示了条件疼痛调节的显著增加。

[|]

手工治疗显示皮质疼痛调节区域如岛叶皮层RAIC和导水管周围灰质PAG的活性增加[9].

- 肌筋膜释放和[9].

模式[|]

- 经颅磁刺激/直流刺激。

在慢性疼痛的情况下,这是一种重要的减少知觉的方式,被证明与虚假技术相比有显著的区别[11].运动皮层的中央前皮层区是疼痛调节的最靶区。

针灸作为疼痛管理的一种辅助方式,其机制取决于内源性阿片类物质、血清素和去甲肾上腺素的释放[12].其效果的可变性可能与施药方法、针数和施药时间有关。有低质量到中等质量的研究表明,疼痛强度的降低带来的益处不大,特别是对慢性疼痛(慢性腰痛,紧张性头痛,慢性头痛,偏头痛和肌筋膜痛)[13]在急性情况下略有改善这种改善在临床上并不显著可以参考安慰剂效应和其他随机对照试验假针灸和verum针灸之间没有区别它可以用于对其他标准疗法不能耐受的患者[12].

- 锻炼[|]

关于运动对疼痛的影响以及推荐的运动,你可以阅读:资源[|]

参考文献[|]

- ↑Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Katz LC, LaMantia AS, McNamara JO, Williams SM。痛觉受器.桑德兰,马。2001.

- ↑任明明,陆永昌,谭cs, Khadijah Adam S, Abdul Manan N, Basir R。痛觉的一般途径和参与痛觉调节的主要神经递质.国际分子科学杂志。2018年8月,19(8):2164。

- ↑任明明,陆永昌,谭cs, Khadijah Adam S, Abdul Manan N, Basir R。痛觉的一般途径和参与痛觉调节的主要神经递质。国际分子科学杂志。2018年8月,19(8):2164。

- ↑阿曼德Hasudungan。痛苦!生理学-上行通路,下行疼痛通路和胶质质。可以从:http://www.youtube.com/watch?v=5c8maFAhqIc(去年11/12/2021访问)

- ↑奥哈拉PT, Vit JP,贾思敏L。疼痛的皮质调节。细胞和分子生命科学CMLS。2005年1月,62(1):44-52。

- ↑谢艳芳,霍福强,唐俊杰。大脑皮层调节疼痛.药理学学报。2009 01;30(1):31-41。

- ↑战马CE。疼痛的解剖学和生理学.手术(牛津大学)。2009年12月1日,27日(12):507 - 11。

- ↑Gamal-Eltrabily M, de Los Monteros-Zúñiga AE, Manzano-García A, Martínez-Lorenzana G, Condés-Lara M, González-Hernández A。吻侧粒状岛叶皮层,催产素诱导抗接种的新部位.神经科学杂志,2020年7月15日;40(29):5669-80。

- ↑9.09.19.2阿里巴斯-罗曼诺A, Fernández-Carnero J,莫利纳-鲁埃达F, Angulo-Diaz-Parreño S,纳瓦罗-桑塔纳MJ。物理疗法对慢性肌肉骨骼疼痛患者痛觉疼痛处理过程改变的疗效:一项系统综述和meta分析。疼痛医学。2020年10月21(10):2502-17。

- ↑埃林森DM,纳帕多V,普罗特森科E,毛拉I,科瓦尔斯基MH,史文森D, O' dwyer -史文森D, Edwards RR, Kettner N, Loggia ML。慢性腰痛预期疼痛动作的脑机制及其通过手动治疗的调节。痛苦的日记.2018年11月1日,19(11):1352 - 65。

- ↑Mylius五世,Borckardt JJ, Lefaucheur JP。实验性疼痛的无创皮层调节。疼痛。2012年7月1日;153(7):1350-63。

- ↑12.012.1凯利RB,威利斯J。针灸治疗疼痛。美国家庭医生。2019年7月15日,100(2):89 - 96。

- ↑Skelly AC, Chou R, Dettori JR, Turner JA, fritly JL, Rundell SD, Fu R, Brodt ED, Wasson N, Winter C, Ferguson AJ。慢性疼痛的无创非药物治疗:一项系统综述。